Un rayon de lumière traverse la paume, s’arrête, hésite, puis projette sur le mur une tache éclatante. La paume devient alors le théâtre d’un jeu subtil entre ombre et clarté. Entre les doigts, une lentille mince attend son heure, posée à la va-vite sur cette ligne invisible qui relie l’objet ab à l’écran blanc. L’image se précise, puis s’évanouit, et soudain, elle revient, nette et vive. Qui n’a jamais ressenti ce petit frisson, ce moment où l’image réelle surgit, là, devant soi, sans filtre ni artifice ? Déterminer la distance focale d’une lentille convergente devient une expérience presque poétique lorsque l’on s’essaie à la méthode de Bessel.

Ce n’est pas une simple manipulation de laboratoire, c’est un jeu de distances, une invitation à laisser les overline OA, OA’, AA’ défiler sur la table ou sur un écran, à la lueur d’une animation numérique. Comment trouver la focale d’une lentille, sans approximations, sans tâtonnements ? La réponse, limpide et précise, se trouve dans la méthode de Bessel, qui se révèle, sans détour, dans toute sa simplicité.

La méthode de Bessel et la quête de la focale

L’optique, ce vieux rêve de lumière et de science, se joue parfois en un instant. La méthode de Bessel surgit, implacable et élégante. Deux positions de la lentille, placées symétriquement par rapport au centre optique O, permettent d’obtenir une image nette et réelle sur l’écran. Cela tient-il du hasard ? Bien sûr que non. Tout part de la relation de conjugaison, de l’objet ab posé sur l’axe optique, de la lentille convergente installée au centre, et de la distance AA’ (ou D), ce fameux écart entre l’objet et son image, mesuré à la règle ou au laser. Ce D est le terrain de jeu, l’écart entre les extrêmes, la promesse d’une expérience réussie.

Le principe optique, quels sont les secrets de la méthode de Bessel ?

La condition majeure s’impose : la distance D doit dépasser quatre fois la focale f’. En deçà, l’image s’efface, le flou reprend la main, et la magie s’évanouit. L’expérience exige alors une organisation minutieuse : objet ab à une extrémité, écran à l’autre, lentille au centre, mobile sur l’axe. Deux images nettes apparaissent, à deux emplacements différents de la lentille, séparées par une distance d (ou overline d), qu’il s’agit de mesurer avec précision.

La méthode de Bessel incarne la beauté des jeux de distances en optique. Rien n’est laissé au hasard. La méthode s’adapte aux différentes valeurs de D, mais garde toujours ce garde-fou : D ≥ 4f’. Pour ceux qui aiment les chiffres, voici un aperçu des valeurs habituelles rencontrées lors d’une manipulation en laboratoire en 2025 :

| Distance objet-écran (D = overline AA’) | Écart des positions (d = overline d) | Distance focale calculée (f’) |

|---|---|---|

| 80 cm | 60 cm | 13,75 cm |

| 70 cm | 50 cm | 12,5 cm |

| 60 cm | 30 cm | 11,25 cm |

| 50 cm | 0 cm | 12,5 cm (cas particulier de Silbermann) |

Les valeurs varient, mais jamais la règle D ≥ 4f’ ne se dérobe. Pour les curieux, l’animation interactive sur phyanim.sciences.univ-nantes.fr montre en direct ces deux positions de la lentille, OA et OA’, l’apparition de l’image réelle, la disparition du flou. Un déplacement, un frémissement, et tout bascule.

La méthode de Bessel, ce n’est pas qu’un calcul, c’est la traduction visible de l’invisible. L’objet ab se projette en a’b’, le grandissement (gamma = overline a’b’ sur overline ab) s’inverse d’une position à l’autre, comme si la lumière s’amusait à brouiller les pistes. L’élégance de la focométrie traditionnelle n’a rien perdu de sa force, même à l’ère des écrans tactiles et des simulateurs 3D.

La relation mathématique, pourquoi une équation du second degré ?

Il faut bien une formule à tout cela : f’ = (D² – d²) / (4D). Cette relation, aussi simple qu’efficace, transforme la manipulation concrète en résultat tangible. D, la distance entre objet et écran, d, l’écart entre les deux positions de la lentille, et hop, la distance focale apparaît, sans détour. L’équation du second degré : x² + D.x + f’.D = 0, avec x pour overline OA, impose sa loi. Deux positions réelles de la lentille existent dès que D dépasse quatre fois la focale.

Qui n’a jamais buté sur une solution impossible ? Lorsque D se cale sur 4f’, la solution devient unique, la méthode de Bessel glisse alors, l’air de rien, vers la méthode de Silbermann, où d s’annule. C’est le point d’équilibre, le moment où l’image nette ne se laisse plus dédoubler. L’élégance de la méthode de Bessel réside là : une méthode universelle, une équation limpide, un résultat fiable. Les racines carrées, les overline, tout s’aligne pour faire naître la focale, f’, sous vos yeux.

Un détail : le grandissement change de signe entre les deux positions. L’image a’b’ se retourne, l’objet ab se regarde dans un miroir optique. La méthode de Bessel, c’est aussi cette symétrie étonnante, cette inversion qui fascine, même les plus blasés des physiciens.

Les étapes expérimentales et la magie de la visualisation numérique

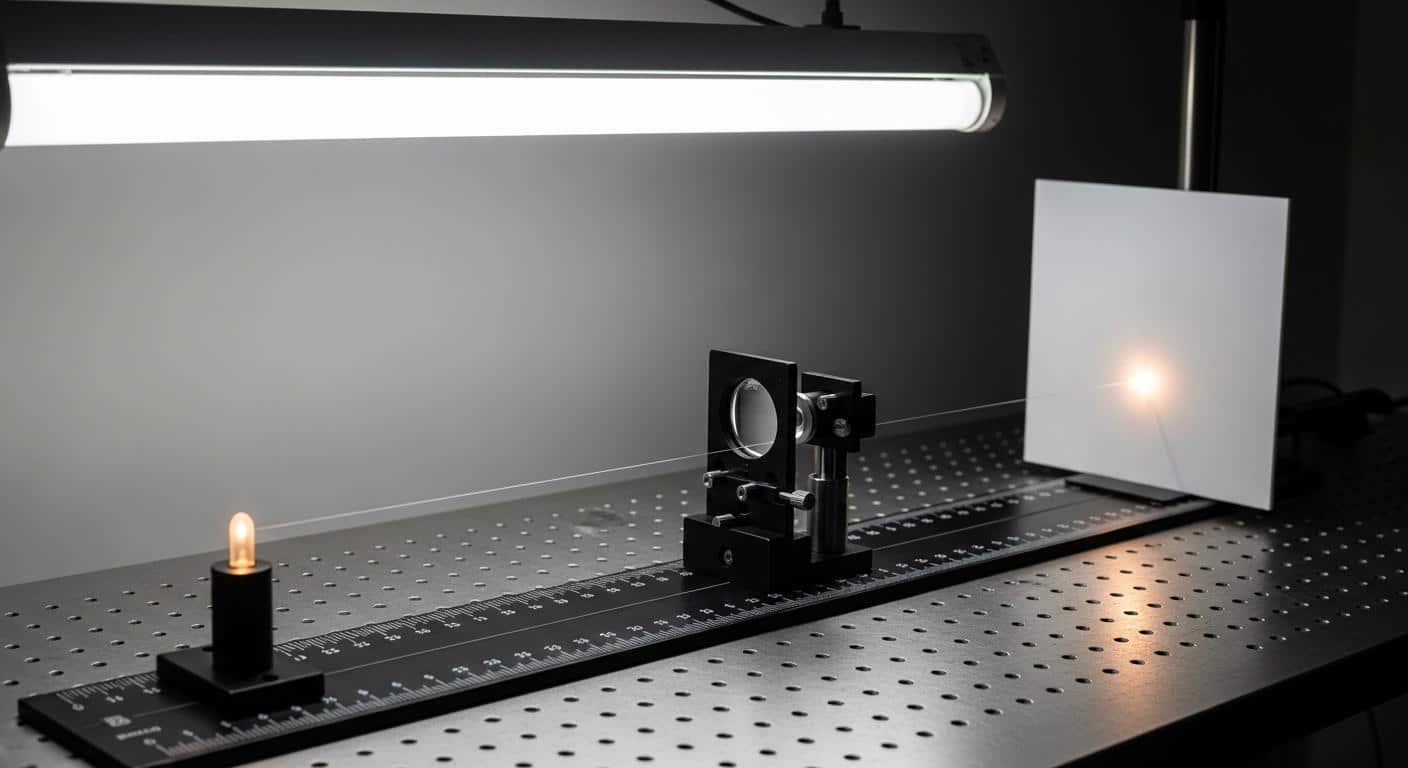

L’expérience se déroule sur une table d’optique, à la lumière blanche et froide d’un néon. Objet ab d’un côté, écran de l’autre, lentille mince convergente qui glisse sur l’axe optique. L’enjeu : mesurer le fameux overline AA’, qui doit dépasser quatre fois la distance focale. Premier arrêt : la première image nette, overline OA. Un déplacement prudent, la main tremble parfois, et la seconde image surgit : overline OA’. Entre ces deux points, la distance d, mesurée à la loupe. C’est le cœur de la méthode : deux positions, deux images nettes, une même focale révélée par la formule magique.

L’expérimentation, comment réussir la mesure des distances ?

Un souvenir s’impose. « Je me rappelle de ce TP de physique au lycée », confie Émilie, étudiante en sciences en 2025. « La première image était floue, puis, soudain, la netteté parfaite. Nous avons pris la mesure de D, puis de d, et la focale de la lentille a surgi sur la calculatrice. Ce fut comme une révélation. On comprenait d’un coup la fonction des overline et la nécessité de chaque distance. » Ce genre de témoignage, vous en avez sûrement un aussi, non ?

La précision dans la mesure des distances OA, OA’, AA’ et d fait tout le succès de la méthode de Bessel. Un axe optique mal aligné, une lentille poussiéreuse, un objet trop lumineux, et tout s’embrouille. Mais la satisfaction d’obtenir une image nette, puis de calculer la focale, efface tous les doutes.

Les animations numériques, disponibles sur phyanim.sciences.univ-nantes.fr ou d’autres plateformes pédagogiques, offrent une vision immédiate : la lentille glisse, l’image se précise, le rapport OA/OA’ saute aux yeux. Tout devient concret, palpable, accessible, même sans manipuler la moindre lentille réelle.

- La distance D doit toujours dépasser quatre fois la focale de la lentille

- Deux images nettes surgissent à deux positions différentes de la lentille

- La précision de la mesure conditionne la réussite de la méthode

- Les animations facilitent la compréhension des phénomènes optiques

La comparaison des méthodes, quelles différences entre Bessel et Silbermann ?

La visualisation numérique change la donne. L’animation révèle la danse de la lentille, la naissance puis la disparition de l’image réelle. Pourquoi ce phénomène intrigue-t-il autant ? Parce que chaque mouvement rend visible la relation de conjugaison, l’équation du second degré, la focale f’ et le jeu du grandissement. OA grandit, OA’ rapetisse, puis l’inverse, la distance d s’impose, implacable. Les animations font parler l’algèbre, donnent corps aux abstractions de la focométrie.

En mettant en perspective les méthodes, les différences s’éclairent d’elles-mêmes :

| Méthode | Nombre de positions de la lentille | Condition sur D | Type d’image |

|---|---|---|---|

| Bessel | 2 | D ≥ 4f’ | Réelle (image nette sur écran) |

| Silbermann (cas limite de la méthode de Bessel) | 1 | D = 4f’ | Réelle (unique position) |

| Badal | Variable | D indifférent | Virtuelle ou réelle |

La méthode de Bessel rassure par sa répétabilité, là où la variante de Silbermann ne laisse qu’une position possible. Les animations interactives permettent d’ajuster D, de voir les deux positions OA et OA’ apparaître ou se fondre, de saisir d’un coup la différence entre image réelle et virtuelle. Ici, la focométrie devient un terrain d’expérimentation, chaque terme (overline, objet, image, focale, distance, grandissement, position sur l’axe) prend toute sa saveur.

Rien ne s’arrête à la formule. La méthode de Bessel, avec ses overline, ses équations, sa magie expérimentale et sa déclinaison numérique, ouvre une fenêtre sur la puissance de l’optique. Avez-vous déjà tenté de révéler la focale d’une lentille convergente par ce biais ? Quels souvenirs, quelles révélations, ce jeu de distances a-t-il fait surgir lors de vos propres manipulations ?