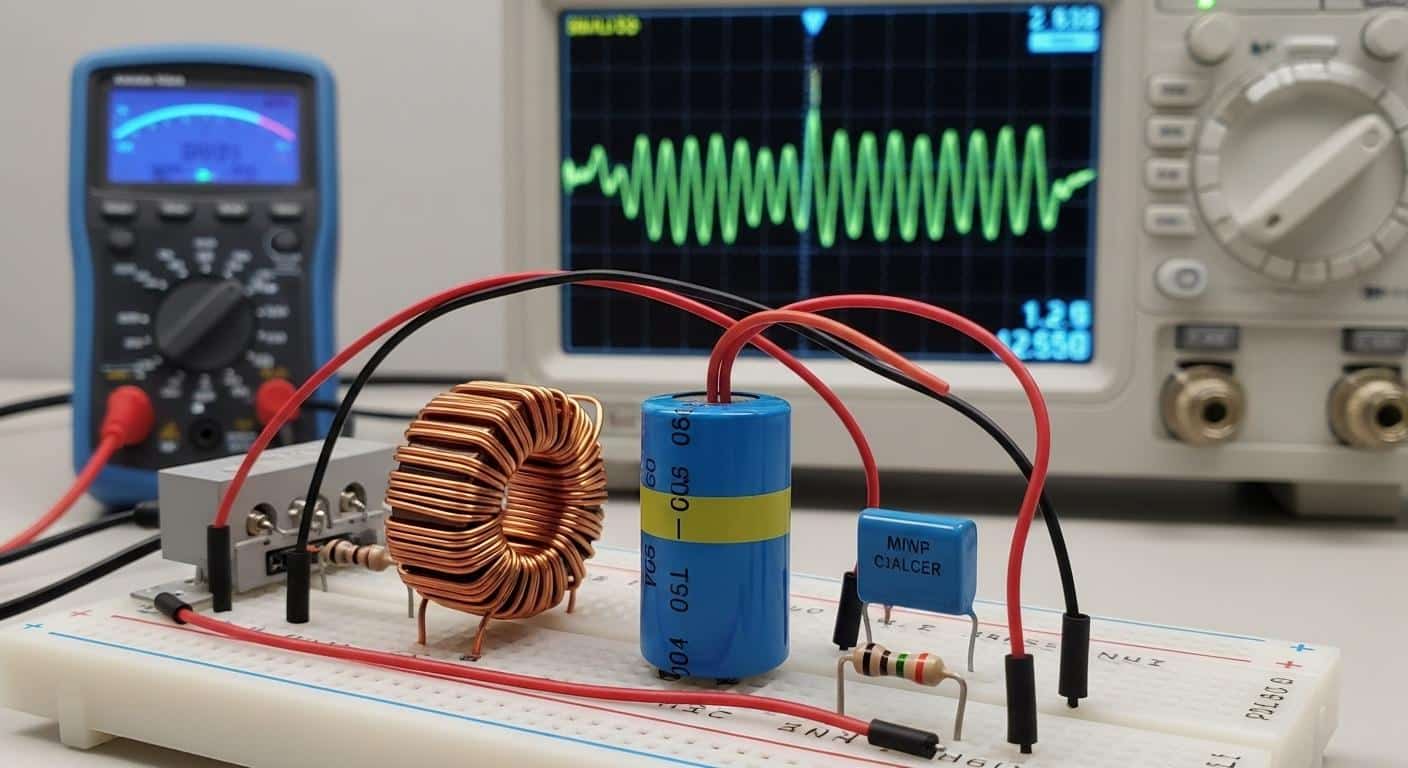

Des oscillations qui se glissent sous la surface, des tensions qui s’élèvent, une bascule soudaine. Sur la table de laboratoire ou dans l’ombre d’un appareil, le circuit RLC en série se met à vibrer, orchestrant un spectacle où la résistance, la bobine et le condensateur s’affrontent et s’embrassent tout à la fois. Vous sentez cette tension qui s’installe, ce suspense qui précède l’instant où tout s’active ? C’est la résonance qui entre en scène, ce phénomène qui fascine tant les amateurs de physique appliquée. Le circuit RLC en série n’est pas un simple assemblage, c’est un terrain de jeu où la beauté cachée de la science se révèle.

D’où vient cette magie, ce pouvoir de transformer quelques composants en une source de phénomènes aussi riches ? Peut-on vraiment réduire tout cela à une seule équation ? La réponse, elle aussi, possède sa propre élégance. Il suffit d’observer la dynamique, d’écouter les oscillations et de plonger dans la fameuse équation du second ordre. Prêt à laisser la curiosité vous guider, à questionner ce ballet électrique, à ressentir la montée de la tension, l’éclat du courant et le frisson de la résonance ? Un nouveau regard sur le circuit RLC en série vous attend.

Le circuit RLC en série et ses acteurs électriques, une équipe complexe ou un trio complémentaire ?

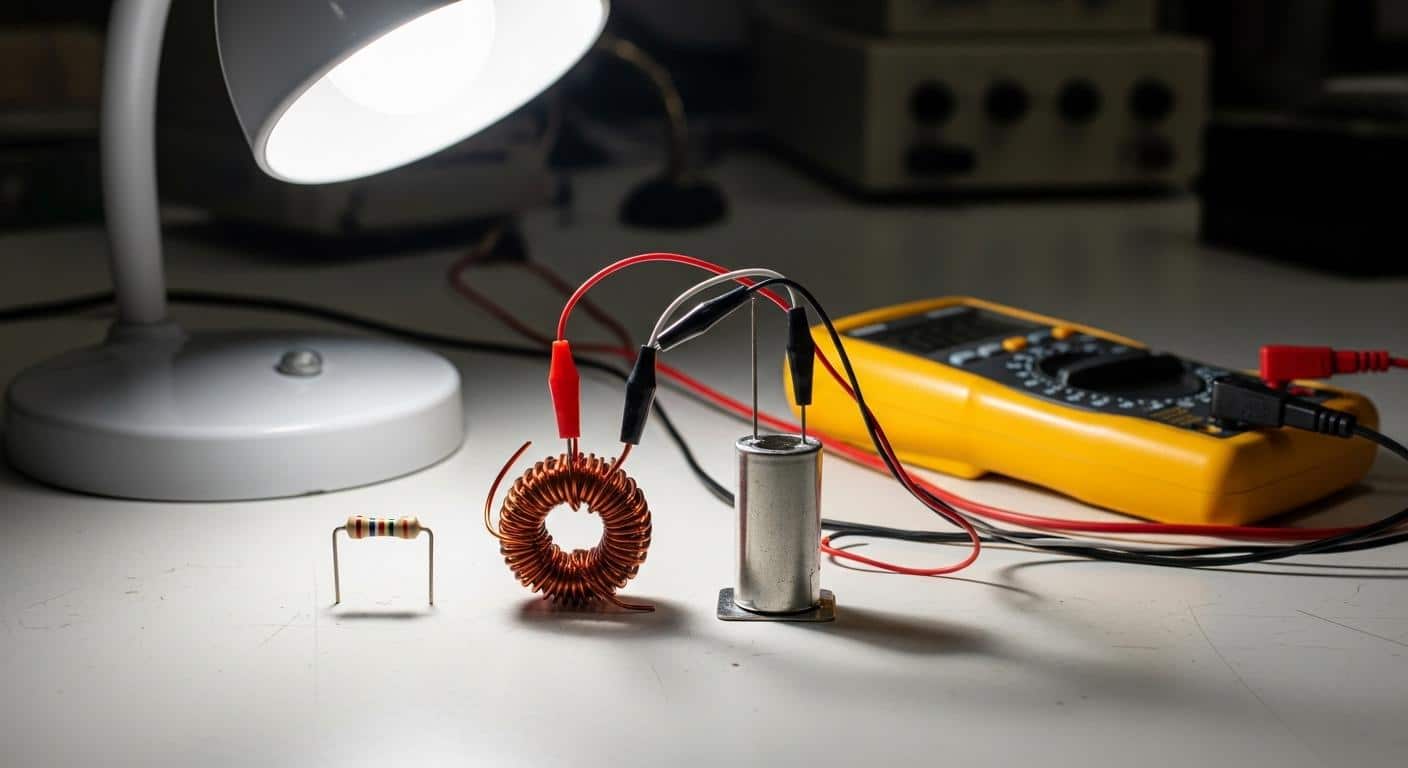

Trois éléments, chacun avec ses préférences, ses secrets, ses limites. Trois personnages qui ne se contentent pas de jouer leur partition, mais qui s’influencent, s’interrogent, se modifient mutuellement. La résistance se montre inflexible, régulant l’intensité et dissipant au passage un peu de chaleur, presque comme si elle cherchait à calmer l’excitation. De son côté, la bobine — ou plutôt l’inductance — conserve l’énergie dans son champ magnétique, freinant les changements brusques de courant. Et puis, il y a le condensateur, ce gardien de l’énergie électrique, qui s’oppose farouchement aux variations de tension.

Individuellement, ces composants racontent une histoire simple. Ensemble, ils écrivent une épopée. Dans le circuit RLC en série, la tension se partage entre eux, mais le courant suit un unique chemin, invariable, du début à la fin. Cette propriété rend l’analyse plus accessible et la mesure du courant presque naturelle. Voilà pourquoi les passionnés de physique aiment tant cette configuration pour explorer la résonance et les oscillations. Vous avez déjà eu cette impression, devant un schéma, que le trio ne pouvait donner naissance qu’à un phénomène complexe ?

Les rôles de la résistance, de la bobine et du condensateur, que cachent-ils vraiment ?

Si vous regardez du côté des circuits RC ou RL, la comparaison devient savoureuse. Un circuit RC, c’est la rencontre entre une résistance et un condensateur. Utile pour filtrer, oui, mais limité à un comportement du premier ordre, sans la richesse des oscillations. Un circuit RL, avec sa résistance et sa bobine, permet d’observer des transitions, mais rien ne vibre longtemps. Un circuit LC, sans résistance, laisse l’énergie osciller indéfiniment, mais sans jamais mourir, sans jamais se reposer. Le circuit RLC en série, lui, rassemble tout ce que ces combinaisons séparent : la résonance, l’amortissement, la complexité du second ordre. La tension aux bornes du condensateur devient alors bien plus qu’un simple chiffre, elle devient la mémoire du système.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe si l’on modifie un seul composant ? Un condensateur plus volumineux, une résistance plus faible, et soudain, le comportement global bascule. La dynamique du circuit s’en trouve métamorphosée, et l’équation qui le décrit s’habille de nouveaux termes, de nouvelles solutions. Le circuit RLC en série n’est jamais figé, il s’adapte, il dialogue, il intrigue.

L’équation différentielle du circuit RLC en série, où la mathématique devient poésie

Un circuit RLC en série n’obéit pas aux équations sages des systèmes élémentaires. Ici, la loi des mailles s’impose : E = uC + uL + uR = uC + L (di/dt) + R i. Ajoutez la loi du condensateur, et tout s’accélère : L C d²uC/dt² + R C duC/dt + uC = E. L’inductance, la résistance, la capacité, chacun imprime sa marque sur l’évolution du système. L’un retarde, l’autre amortit, le troisième accélère ou ralentit la réponse.

Qui aurait cru que trois symboles suffiraient à générer autant de diversité ?

| Symbole | Grandeur | Unité | Impact dans le circuit |

|---|---|---|---|

| L | Inductance de la bobine | Henry (H) | Retarde les variations de courant |

| R | Résistance | Ohm (Ω) | Atténue les oscillations |

| C | Capacité du condensateur | Farad (F) | Accélère ou ralentit la réponse du circuit |

| uC | Tension aux bornes du condensateur | Volt (V) | Mesure de l’énergie stockée |

La solution, elle, varie selon les conditions initiales, mais aussi selon les valeurs précises de chaque composant. Le circuit RLC en série sait se montrer amorti, pseudo-périodique, ou même critique. Trop de résistance, et les oscillations s’éteignent vite. Pas assez, et le système vibre longtemps, s’approchant de la résonance. La tension aux bornes du condensateur devient alors le témoin discret de l’âme du système, oscillant, s’apaisant, ou demeurant suspendue dans l’attente d’un nouveau choc électrique.

L’art de la solution, ou comment l’équation du second ordre donne du relief à la réalité

Regardez bien, parfois l’équation prend le dessus sur l’intuition. La solution raconte une histoire différente selon que la résistance s’impose ou s’efface. L’amortissement, la période, la rapidité des variations, tout dépend de ce subtil équilibre. Vous reconnaissez ce moment où l’on sent que le système hésite entre deux comportements, oscillant ou non ? La beauté mathématique se fait alors palpable.

La résonance et la fréquence propre du circuit, à quel moment tout explose ?

La résonance, ce n’est pas juste un mot lancé à la volée. Non, c’est l’instant, fugace et intense, où la fréquence de la source s’aligne parfaitement avec la fréquence propre du système. Cette fréquence f0 = 1/(2 π √(LC)), c’est l’identité profonde du circuit, son ADN vibratoire. À ce moment précis, l’impédance du circuit s’effondre, et l’intensité du courant grimpe en flèche.

Vous avez déjà assisté à ce spectacle ? L’aiguille d’un oscilloscope qui s’affole, un étudiant qui s’écrie : « Ça y est, la résonance ! » La fascination se lit dans les regards, la magie opère. On voudrait presque applaudir.

La tension aux bornes du condensateur et de la bobine s’opposent alors si finement qu’elles semblent se neutraliser, offrant toute la tension à la résistance. La courbe d’intensité, tracée en fonction de la fréquence, se pare d’un sommet, signature unique de la résonance. Un rien suffit à déplacer ce sommet : une bobine un peu plus grande, un condensateur un peu plus petit, et tout recommence à zéro. La formule f0 = 1/(2 π √(LC)) devient alors une boussole, un instrument de navigation dans l’océan des fréquences.

La fréquence propre, le secret de la sélectivité et de la bande passante ?

La fréquence caractéristique ne dépend que des caractéristiques de la bobine et du condensateur. Changer l’un, c’est déplacer la résonance, jouer sur la bande passante, affiner ou élargir la sélectivité du circuit. Voilà pourquoi le système RLC en série se retrouve au cœur des filtres, des sélecteurs de signal, des oscillateurs. Ce n’est pas un hasard si la radio, la télévision et tant d’autres appareils lui doivent leur précision : la résonance ne pardonne aucune approximation.

- La résonance crée un pic d’intensité unique au sein du circuit.

- La bande passante dépend de la résistance, plus elle est faible, plus la résonance est marquée.

- La fréquence propre module la sélectivité, essentielle dans les applications de filtrage.

Les applications, ou comment le circuit RLC en série façonne la technologie du quotidien

Invisible, discret, mais omniprésent. Le système RLC en série s’infiltre dans les radios, trie le signal utile, rejette les parasites. Il veille sur la netteté des images de télévision, sur la pureté du son. Il régule la stabilité des oscillateurs, garantit la précision des charges dans les systèmes d’allumage. Un héros silencieux, sans cape ni fanfare.

Des usages concrets, mais des histoires aussi

Il y a ce souvenir, partagé par un ingénieur en télécommunications, où tout s’est joué sur un détail : « La fréquence de résonance s’était déplacée, l’image tremblait. J’ai remplacé un condensateur, et la stabilité est revenue. Ce moment, entre désordre et harmonie retrouvée, reste gravé dans ma mémoire. »

Cela résume tout : le circuit RLC en série transforme un signal brouillé en une information limpide, exploitable, fiable. Les valeurs de résistance, d’inductance ou de capacité sculptent la réponse du circuit, affinent la bande passante, domptent la résonance. Radios, téléviseurs, systèmes de sécurité, chargeurs sans fil, derrière la technologie, la science vibre, silencieusement, patiemment, avec une précision qui force le respect.

Alors, la prochaine fois que la notion de résonance surgira, repenserez-vous à ce trio électrique ? Oscillations, pics, tensions, tout raconte une histoire. Il suffit de tendre l’oreille, d’observer les signaux, d’accepter de s’étonner. La science n’a rien d’ennuyeux, surtout quand elle se faufile là où on ne l’attend pas. Le prochain chef-d’œuvre électronique, qui sait, naîtra-t-il d’un simple changement de composant, d’une pulsation imprévue ?